【编者按】

实验技术队伍是学校教学科研体系的关键支撑力量,更是推动科技创新和人才培养的重要保障。为贯彻落实国家关于实验技术人才队伍建设相关文件精神,进一步夯实业务能力过硬、学术素养扎实的人才培养导向,特推出实验技术风采展示系列专栏。

本专栏将以“聚焦技术骨干、展现队伍担当”为核心,深入挖掘实验技术人员在实验教学改革、仪器设备管理、实验技术研究中的实践案例,充分展现实验技术队伍在服务教学科研、推动技术创新中的突出贡献。希望以此树立标杆,激励实验技术人员立足岗位,深耕不辍,持续提升技术服务能力与创新水平,为学校“双一流”建设筑牢技术根基,为科技创新与人才培养注入更强劲的动力。专栏后续内容将持续更新,敬请全校师生关注。

【个人简介:深耕实验技术,逐梦科研报国】

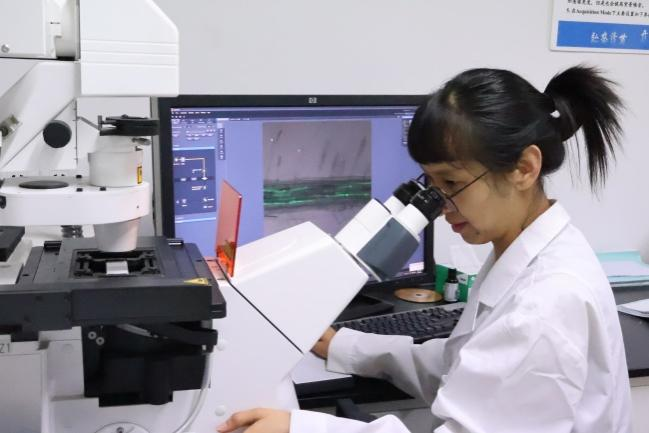

丁碧月,中共党员,博士,毕业于西南大学。现为农业科学研究院实验师,技术型实验技术岗。自2020年入职以来,她始终扎根实验技术一线,以“服务科研、追求卓越”为使命,在大型仪器设备管理、平台建设与技术创新领域深耕不辍,成为青年实验技术骨干的代表。

【核心贡献:以技术筑基,以共享破局】

一、仪器管理与技术服务:观念转变--从为我所有,到为我所用

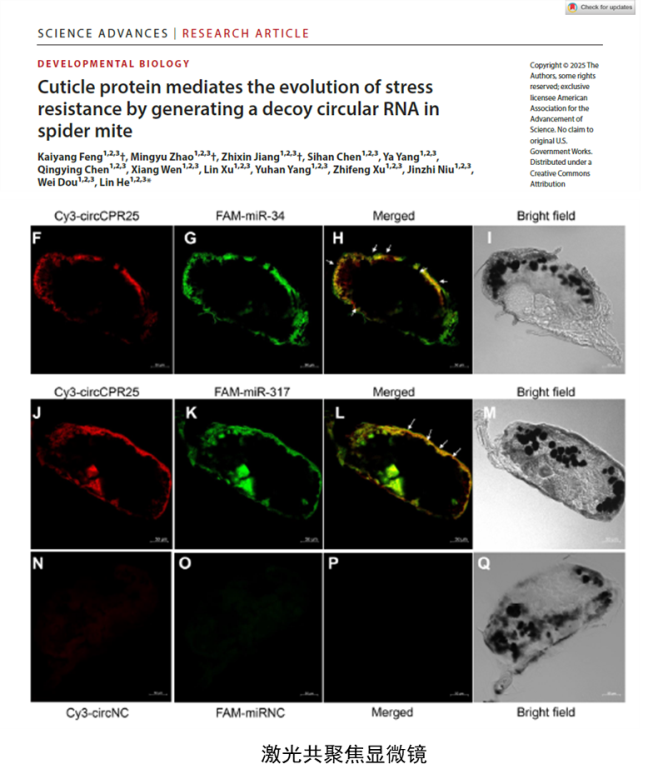

高效运行,持续突破:负责激光共聚焦显微镜、液质联用仪等大型仪器设备,年使用机时连续多年超额完成学校指标,使用人数超5000人次,覆盖植物保护学院、农学与生物科技学院、园艺园林学院等20余个单位,管理的仪器设备8次获评校级“优秀机组”。

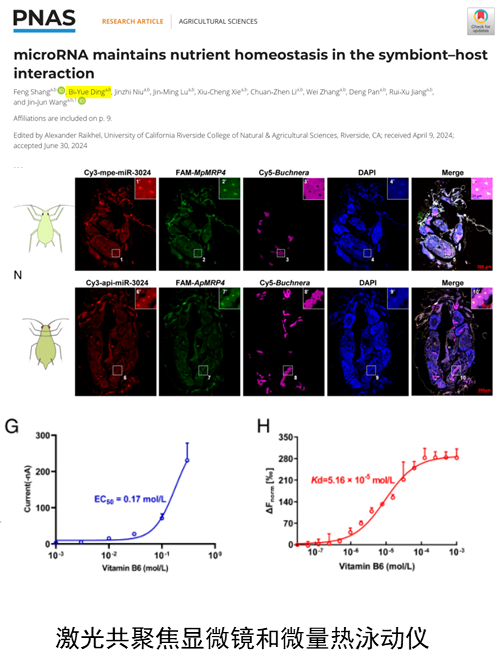

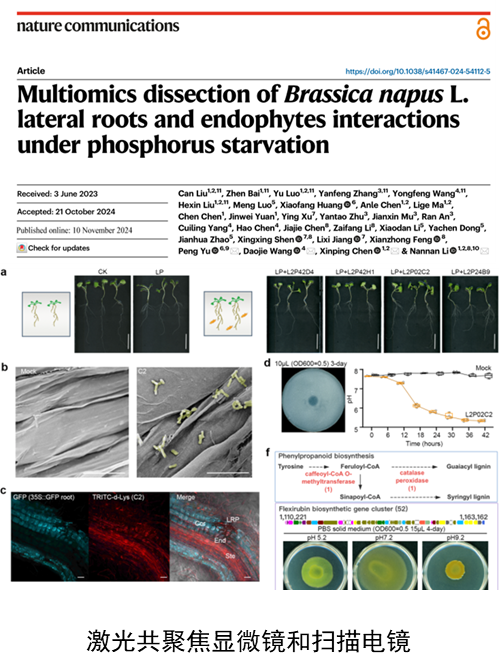

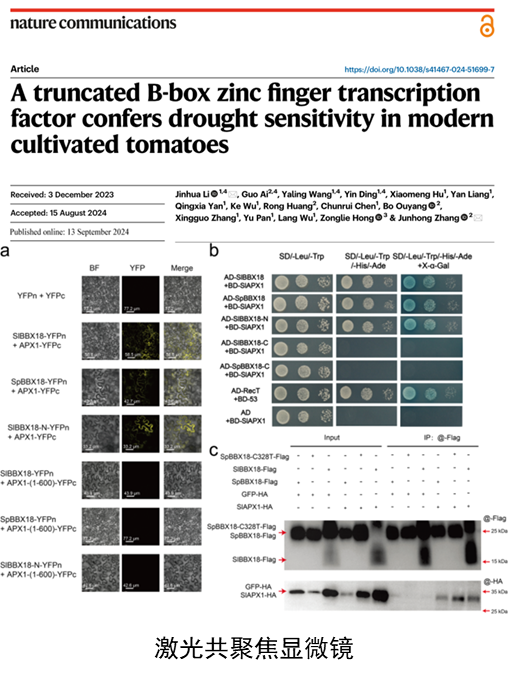

支撑高显示度成果:提供的技术服务助力科研团队在PNAS、Nature Communications、Science Advances等国际著名期刊上发表,其中9篇论文在署名中体现,另有5篇论文在致谢中明确标注技术贡献。

二、平台建设与创新实践:打造资源共享标杆

多维宣传与培训:构建“文化墙+操作手册+屏幕滚动+qq群专栏”多维宣传网络,每年开展两次“大型仪器设备开放共享月”活动,目前已经累计举办9期,累计受众1000余人次,有效提高了大型仪器设备使用效率,大力提升了科研水平,荣获首届“西大仪器”实验室风采录随手拍二等奖。

优化资源配置:通过制定标准化操作流程、建立智能预约与动态调度机制,设备使用效率大幅提升,推动农业科学研究院仪器设备共享服务平台连续5年获评“A级平台”和“优秀单位”,主导申报并获批“校-院”两级“强基工程”资助,显著提升技术支撑能力。

三、科研与技术双轨并进:学术成果显实力

科研项目:围绕蚜虫关键代谢物鉴定与其体色可塑性的分子调控机制开展研究,作为项目负责人,主持国家自然科学基金青年科学基金项目(C类)1项、重庆市自然科学基金2项、重庆市博士“直通车”项目1项、校级实验技术研究项目1项;作为核心成员主研国家自然科学基金重点项目、重点国际合作项目、面上项目等5项。

学术与专利成果:以第一/共同作者在PNAS、Pest Management Science、Insect Science等国际主流期刊发表论文10余篇,研究成果紧密围绕昆虫微量代谢物鉴定与功能解析等核心方向;获授权国家发明专利2项,专利内容涉及自制昆虫饲养仪器、昆虫控害靶标挖掘等,具有良好的潜在价值和应用前景。此外,还荣获“首届川渝科技学术大会优秀论文二等奖”等荣誉。

【创新探索:技术探索的破界之路】

除了专注于仪器设备管理,她积极投身实验技术创新,主导优化大型仪器设备操作流程,开发新型实验技术方案,并参与多学科交叉研究。如开发了实验技术新方法:一种利用便携式光合作用测量系统LI-6800测定小型昆虫呼吸速率的方法,通过技术创新和验证,成功将其应用于昆虫生理学领域,从而突破了现有技术在昆虫呼吸测量方面的局限性,为相关学科开展小型昆虫代谢机制研究提供了关键技术支撑。

【未来规划:以共享平台之力助力学校科研发展】

面向未来,进一步实现平台升级,通过组建跨学科实验技术团队,培养高水平技术骨干和研究生,提升平台整体服务能力。通过完善平台管理制度,打造“专管共用、校内外开放”的分析测试服务平台,实现科研、教学、人才培养一体化。她希望通过一流的共享服务平台、一流的实验技术设备、一流的实验技术队伍共同为学校的科技创新迅速发展提供重要支撑。

(文字、图片:丁碧月;排版:熊英;初审:毛莲 周秋菊;复审:夹福先;终审:卢坤)